ЯЗЫК

СМИ И ТЕКСТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

В СМИ (В.3. Демьянков)

4. «ИМПЛИЦИРОВАННАЯ» АДРЕСАЦИЯ

5. ПАРАМЕТРЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО

ДИСКУРСА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ

5.1. Оценочность и агрессивность

политического дискурса

5.2. Эффективность политического дискурса

5.3. Отстаивание точки зрения в политическом дискурсе

2.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕТАФОРЫ КАК ПОКАЗАТЕЛИ КРИЗИСА 17 АВГУСТА 1998 г.

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В ТЕКСТАХ

ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА (Д.Б. Гудков)

ПОНЯТИЕ ДИСКУРСА И ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО

ДИСКУРСА

Политический дискурс и национальный миф

Когнитивная база и прецедентные феномены

Прецедентные феномены в текстах политического дискурса

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В СМИ

4. «ИМПЛИЦИРОВАННАЯ» АДРЕСАЦИЯ

5. ПАРАМЕТРЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО

ДИСКУРСА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ

5.1. Оценочность и агрессивность

политического дискурса

5.2. Эффективность политического дискурса

5.3. Отстаивание точки зрения в политическом дискурсе

Своей знаменитой

книге, посвященной литературной критике, Эрик Хирш предпослал следующий эпиграф

из сочинения не менее знаменитого американского критика Нортропа Фрая: «О Бёме

говорят, что его книги подобны пикнику, на который автор приносит слова, а

читатель – значения. Хотя

это замечание – упрек Бёме,

однако оно абсолютно справедливо по отношению к любому литературному

произведению» [E. Hirsch 1967, 1].

Продолжая этот

образ, можно утверждать, что дискурс СМИ, в частности и политический, – нечто вроде

закусочной МакДоналдса: такой дискурс должен легко перевариваться и быстро

производить свой эффект («усваиваться», как и любая fast food), позволяя по

возможности незаметно манипулировать сознанием аудитории. Взгляд на строение

дискурса глазами «потребителя» – интерпретатора – можно назвать интерпретативным подходом. О нем и пойдет речь в

данном разделе.

в начало статьи << >> в начало

Дискурсом

называют текст в его становлении перед мысленным взором интерпретатора. Дискурс

состоит из предложений или их фрагментов, а содержание дискурса часто, хотя и

не всегда, концентрируется вокруг некоторого «опорного» концепта, называемого

«топиком дискурса» или «дискурсным топиком». Логическое содержание отдельных

предложений – компонентов

дискурса – называется

пропозициями. Эти пропозиции связывают логические отношения: конъюнкции «и»,

дизъюнкции «или», импликации «если – то» и т.п. Понимая дискурс, интерпретатор компонует

элементарные пропозиции в общее значение, помещая новую информацию,

содержащуюся в очередном интерпретируемом предложении, в рамки уже полученной

промежуточной или предварительной интерпретации, т.е.:

–

устанавливает различные связи внутри текста – анафорические,

семантические (типа синонимических и антонимических), референциальные

(отнесение имен и описаний к объектам реального или ментального мира)

отношения, функциональную перспективу (тему высказывания и то, что о ней

говорится) и т.п.;

–

«погружает» новую информацию в тему дискурса. В результате

устраняется (если это необходимо) референтная неоднозначность, определяется

коммуникативная цель каждого предложения и шаг за шагом выясняется драматургия

всего дискурса.

По ходу такой

интерпретации воссоздается – «реконструируется» – мысленный мир, в котором, по презумпции интерпретатора,

автор конструировал дискурс, и в котором описываются реальное и желаемое (пусть

и не всегда достижимое), нереальное и т.п. положение дел. В этом мире мы

находим характеристики действующих лиц, объектов, времени, обстоятельств

событий (в частности, поступков действующих лиц) и т.п. Этот мысленный мир

включает также домысливаемые интерпретатором (с его неповторимым жизненным

опытом) детали и оценки.

Этим-то

обстоятельством и пользуется автор дискурса, навязывая свое мнение адресату.

Ведь пытаясь понять дискурс, интерпретатор хотя бы на миг переселяется в чужой

мысленный мир. Опытный автор, особенно политик, предваряет такое речевое

внушение подготовительной обработкой чужого сознания, с тем, чтобы новое

отношение к предмету гармонизировало с устоявшимися представлениями – осознанными или

неосознанными. Расплывчатая семантика языка способствует гибкому внедрению в

чужое сознание: новый взгляд модифицируется (это своеобразная мимикрия) под

влиянием системы устоявшихся мнений интерпретатора, а заодно и меняет эту

систему.

в начало статьи << >> в начало

Уже сама речь,

как показал Э. Косериу [Coseriu 1987, 24],

«политически нагружена», поскольку является знаком солидарности с другими

членами общества, употребляющими тот же язык. Иногда даже говорят, что язык – как посредующее

звено между мыслью и действием – всегда был «важнейшим фактором для установления политического

подавления, экономической и социальной дискриминации» [L. Miles 1995, IX]. Политический язык[1]

отличается от обычного тем, что в нем:

–

«политическая лексика» терминологична, а обычные, не чисто

«политические» языковые знаки употребляются не всегда так же, как в обычном

языке;

–

специфичная структура

дискурса – результат иногда очень своеобразных речевых приемов;

–

специфична и реализация

дискурса – звуковое или письменное его оформление[2].

Политический дискурс может рассматриваться как минимум

с четырех точек зрения:

–

политологической – в рамках политологической интерпретации, на основании

которой делаются выводы политологического характера;

–

чисто филологической – как любой другой текст; однако «боковым зрением»

исследователь смотрит на фон – политические и идеологические

концепции, господствующие в мире интерпретатора;

–

социопсихолингвистической

– при измерении эффективности для достижении скрытых

или явных, но несомненно политических целей говорящего;

–

индивидуально-герменевтической

– при выявлении личностных смыслов автора и/или

интерпретатора дискурса в определенных обстоятельствах.

Ясно поэтому, что исследование политического дискурса

лежит на пересечении разных дисциплин и связано с анализом формы, задач и

содержания дискурса, употребляемого в определенных («политических») ситуациях,

ср. [Bell 1995, 46].

Одна из этих дисциплин –

политологическая филология – исследует, например,

соотношение свойств дискурса с такими концептами, как «власть», «воздействие» и

«авторитет». В отличие от «чистых» политологов, филологи рассматривают эти

факторы только в связи с языковыми особенностями поведения говорящих и

интерпретации их речи. Политическая филология обладает двумя ветвями:

–

Политологическое

литературоведение рассматривает

макроструктуры политического дискурса: смену и мотивацию сюжетов, мотивов,

жанров и т.п., – т.е. рассматривает дискурс с помощью

литературоведческого инструментария.

–

Политологическая

лингвистика занимается микроуровнем,

ее предметом являются:

a)

синтактика, семантика и

прагматика политических дискурсов,

б)

инсценировка и модели

интерпретации этих дискурсов, в частности именования политологически значимых

концептов в политическом употреблении в сопоставлении с обыденным языком (ср. [Januschek ed. 1985]).

Для обеих этих ветвей филологического исследования

главным инструментом является интерпретация текста.

в начало статьи << >> в начало

В современной обыденной речи слово интерпретация употребляется

очень часто. За этим словом сохранился уничижительный оттенок, когда говорят: Это

не непреложная истина, это всего лишь интерпретация. Ну что же, в таком

случае филологи занимаются «всего лишь» языком. Однако в этом «всего лишь» – и наша жизнь.

При подходе к интерпретации не только как к

инструменту, но и как к объекту филологии у литературоведения, философии языка

и лингвистики появляются общий язык, общие интересы и общий материал

исследования.

Вспомним: практическая потребность истолкования

трудных текстов была первопричиной возникновения филологии. В романтической

герменевтике [Ast 1808, 1] филология расширительно

определялась как исследование классического мира в целостности его искусства,

науки, общественной и частной жизни. В центре внимания находился дух древности,

отражаемый трудами древних писателей и частной жизнью «классических народов».

Внешнее проявление жизни считалось содержанием, а представление и язык – формой «классической жизни», т.е. жизни Древних

Греции и Рима.

В этом представлении можно выделить две стороны:

–

филолог дает

субъективное истолкование тексту;

–

мир толкуемого текста

отдален от интерпретатора во времени и в принципе недоступен.

В прошлом остался романтический интерес к недоступному

миру, он оказался чужд теоретикам XX в.:

«Нужно со всею настойчивостью подчеркнуть, что эта филологическая установка в

значительной степени определила все лингвистическое мышление европейского мира.

Над трупами письменных языков сложилось и созрело это мышление; в процессе

оживления этих трупов были выработаны почти все основные категории, основные

подходы и навыки этого мышления» [Волошинов 1929, 85].

Так выкристаллизовался до сих пор актуальный взгляд на

филологию: «Само слово филология имеет, по моему мнению, два значения.

Во-первых, оно означает известный метод изучения текстов. Это метод

универсальный, и он сохраняет свою силу независимо от того, какую конкретную

цель преследует изучение текста –

лингвистическую, историческую, литературоведческую и т.д.; во-вторых, слово филология

означает известную совокупность или, как говорили когда-то, энциклопедию

наук, посвященных изучению истории культуры в ее словесном, преимущественно,

выражении. В первом отношении филология есть первооснова лингвистики так же,

как и прочих наук, имеющих дело с текстами, потому что филологический метод

истолкования текста, т.е. добывания из текста нужных сведений, как уже сказано,

есть метод универсальный. Во втором отношении, наоборот, лингвистика, и именно

изучение отдельного языка в его истории, есть первооснова филологической

энциклопедии, ее первая глава, без которой не могут быть написаны остальные»

[Винокур 1941, 225–226].

Языкознание, сосредоточенное только на проблемах

описания языка, отпочковалось от филологии и на время вынесло субъективность и

внеязыковые факторы за скобки истолкования[3].

Но к началу XX в. границы между

литературоведением и лингвистикой вновь стали размываться. Историки языка,

стремящиеся к объективному объяснению фактов, под влиянием Фосслера, Кроче и

др. постепенно перестают воспринимать «субъективность» интерпретации как помеху

познанию, ведь «то, как художник говорит, определяется тем, как он видит. Из

литературного стиля способ выражения переходит в общепринятый язык» [Spitzer 1928, 64].

Филологический «интерпретационизм» (синонимы: интерпретирующий

подход, интерпретивизм), разработанный к концу XX в., основан на следующем положении: значения

вычисляются интерпретатором, а не содержатся в языковой форме.

Соответственно, под интерпретацией понимается

когнитивный процесс и одновременно результат в установлении смысла речевых

и/или неречевых действий. Как и при анализе когнитивной деятельности, можно

говорить о субъекте, объектах, процедуре, целях, результатах, материале и

инструментах интерпретации. Причем:

1.

Интерпретация является

триединством: одновременно процессом (обладающим объектами и

результатами), результатом и установкой (презумпцией интерпретируемости

объекта). Результат бывает воспринимаемым внешне – в

виде воспроизведения, пересказа, перевода, реминисценции и т.п. – или исключительно внутренним – как понимание.

2.

Интерпретация – целенаправленная когнитивная деятельность, обладающая

обратной связью с промежуточными (локальными) и глобальными целями

интерпретатора, который далеко не всегда уверен в целенаправленности действий у

автора воспринимаемой речи. Интерпретация состоит в установлении и/или

поддержании гармонии в мире интерпретатора, что может выражаться в осознании

свойств контекста речи и в помещении результатов такого осознания в

пространство внутреннего мира интерпретатора.

3.

Объект интерпретируется

только в рамках системы, когда заранее определен набор допустимых видов и

форм представления результата. По выражению, в частности, восстанавливаются

генезис, социальный и личностный мотивы автора.

4.

Значения не образуют

отдельного царства, а появляются только в результате удачной интерпретации.

Интерпретация – попытка создать значение в соответствии с некоторыми

целями, для чего используются стратегии. Тогда только языковое выражение и

обретает речевое значение, которое, актуализируясь в виде смысла,

дополняет, сужает или даже в корне меняет уже сложившийся внутренний мир

интерпретатора. Речевое значение гармонизирует высказывание с предшествующим

контекстом. Смысл выражения – актуализированное

речевое значение в рамках сиюминутной ситуации интерпретирования. Сторонний

наблюдатель может непосредственно увидеть результаты (например, ответные

действия и текст пересказа), а может только о них догадываться, полагая, что

интерпретатор произвел умозаключения и достроил свой внутренний мир. Удачная

интерпретация заслуживает одобрения, только когда воспринята внешне:

аплодисменты и цветы получает тот интерпретатор, который не просто понял, а

передал для других свое понимание произведения –

музыкального, литературного и т.п. Итак, различаются:

–

языковое значение элементарных, неразложимых единиц ментального

лексикона;

–

речевые значения, «вычисляемые» в результате интерпретации.

5.

К опорным пунктам относятся

в тексте слова, конструкции, мысли и т.п., на которые опираются при

использовании инструментов интерпретации. Инструменты же бывают трех

видов:

–

свойства речи

(предложений или текста в их составных частях и отношениях);

–

знания о свойствах речи на данном языке или на человеческом

языке вообще; различаются: локальные знания контекста и ситуации, импликации

текста (логический вывод, полнота которого характеризует тип интерпретации,

выбираемой при достижении конкретной цели, и регулируется избираемой стратегией

решения задачи) и глобальные знания конвенций, правил общения

(определяют регулярность, единообразие интерпретации близких выражений одним и

тем же человеком) и фактов, выходящих за пределы языка и общения;

–

стратегии, организующие реальный ход интерпретирования и

соединяющие между собой цели и средства интерпретации; эти инструменты

используют другие инструменты – средства речи, знания, а также

другие стратегии, взятые в подчинении к данным[4].

Как и обычные инструменты (например, нож, который

адаптируется к объекту – скажем, становится острее или

тупее), инструменты интерпретации могут сами меняться по ходу своего

применения.

6.

Каждый шаг в процедуре

интерпретации связан с предвосхищением (выдвижением и верификацией гипотез

о смысле всего выражения или текста в целом) и характеризуется:

–

объектами ожидания (тем, по поводу чего предвосхищения

появляются);

–

основаниями ожидания (более или менее вескими).

К объектам ожидания относятся:

–

текст, ожидаемый после конкретного

высказывания, слова и т.п.;

–

внутренние миры автора:

один (если интерпретатор полагает, что автор искренен) или несколько (в

зависимости от количества эшелонов намерений, которые интерпретатор подозревает

у автора);

–

внутренний мир

интерпретатора, в том виде, в каком, как полагает интерпретатор, он

представляется автору речи, – т.е. дважды преломленное

представление интерпретатора о собственном внутреннем мире.

7.

Личностные аспекты интерпретации характеризуют интерпретатора, выделяют

его из числа остальных носителей языка. В конкретном акте интерпретации

различаются:

–

межличностность:

истолкования навязываются автором речи, а также связями между различными

интерпретаторами, поэтому индивиды сходно воспринимают одни и те же

высказывания;

–

интенциональность,

намерения (регулирующие ход интерпретации):

а)

автора речи, более или

менее адекватно распознаваемые;

б)

самого интерпретатора,

сказывающиеся на глубине и завершенности интерпретации; то, как соотносятся

намерения интерпретатора с его гипотезами о намерениях автора речи, зависит от

личности интерпретатора: на одном полюсе – те, кто

легко принимает в качестве законных все возможные намерения автора речи, а на

другом – те, кто воспринимает чужую речь сверхкритично и

отстраненно[5]. Эмпатия

состоит в принятии презумпций автора, которые интерпретатор реконструирует на

свой страх и риск, основываясь на своих знаниях; т.е. интерпретатор смотрит на

вещи «чужими глазами» и готов узаконить любые намерения в чужой речи, приняв

намерения автора как аксиому.

Взаимодействие различных видов интерпретации дает понимание

– внутренне реализованную «удачную интерпретацию», не

обязательно проявленную внешне, для других людей. Понимание – оценка

результата интерпретации или ее хода, воплощенная по-разному в зависимости от

личностных характеристик интерпретатора. Так, Я понял, что вы хотите сказать

можно перифразировать следующим образом: «Моя интерпретация вашей речи

совпадает с вашей интерпретацией вашей собственной речи», «Моя интерпретация

совпадает с замыслом, возможно, неудачно воплощенным в вашей речи» и т.п.

Естественно, что языковые аспекты интерпретации не исчерпывают понимания в

целом[6].

Всеми этими свойствами обладает интерпретация

политического текста, подаваемого средствами массовой информации.

в начало статьи << >> в начало

4.

«ИМПЛИЦИРОВАННАЯ» АДРЕСАЦИЯ

Аудитория, адресат является одним из главных

действующих лиц в интерпретативном объяснении. Здесь мы подчеркнем, что

интерпретатор имеет дело в своем анализе не только и не столько с реальными,

сколько с имплицированными, или виртуальными, или «целевыми» адресатами

(надеюсь, мой читатель найдет лучший термин).

Причастие имплицированный в составе данного

термина имеет то же значение, что и в составе термина имплицированный автор

(implied author), предложенного

в 1960-е гг. известным американским литературоведом У. Бутом [W. Booth 1961] и

означающего «тот комплекс представлений об авторе, которые реальный автор

стремится породить у своих читателей, конструируя текст данным, а не каким-либо

иным образом».

Термин имплицированный читатель (implied reader) встречается

впервые у знаменитого немецкого литературоведа В. Изера как характеристика

«структурирования потенциального значения текстом» и как читательская

актуализация этого потенциала по ходу чтения [W. Iser 1978, XI].

Исследуя политический дискурс, интерпретатор имеет в

виду именно имплицированных адресатов в связи с тем, какой реакции автор

дискурса ожидал и оправдались ли эти ожидания.

Такой интерпретирующий подход особенно уместен при

исследовании тоталитарного политического дискурса, поскольку, выражаясь словами

Умберто Эко, «Законы, определяющие интерпретацию текста, являются законами

авторитарного режима, предписывающего индивиду каждое действие, ставя перед

адресатом задачи и предоставляя ему средства для решения этих задач» [U.Eco 1979, 52]. То есть читатели реконструируют – весьма приблизительно –

внутренний мир имплицированного автора, тем самым, выполняя его предписания.

«Имплицированными адресатами» называется та

читательская и/или слушательская аудитория, на которую ориентируется автор.

Интерпретаторы, опираясь только на показания текста, могут только

приблизительно реконструировать личностные и социальные (даже языковые)

свойства этой аудитории, не надеясь на полное совпадение со свойствами реальной

аудитории.

Естественно, что филологический анализ политических

текстов опирается только на гипотезы об имплицированных адресатах. В центре

такого анализа находятся авторские намерения политиков, а ведь политики и журналисты

далеко не всегда искренни. Сопоставив же результат такой интерпретации с

характеристиками исторически засвидетельствованных реальных адресатов, мы можем

более глубоко проникнуть в атмосферу отдаленной от нас эпохи. Причем, читая,

мы, выражаясь словами Дж. Каллера (следовавшего концепции Р. Барта), участвуем

в сценическом действии текста, устанавливаем зоны сопротивления и непротивления

действиям автора [J. Culler 1975, 259]. Искусство манипулирования сознанием

зависит от способности «задеть нужную струну в нужное время» [P. Bayley 1985,

108], т.е. в конечном итоге от того, насколько политик проникся царством

символов, актуальных для его реальной аудитории. Цель политического дискурса – как любого внушения –

вызвать в адресатах определенные намерения и установки, мотивировать вполне

определенные реакции, в частности, действия. Не в последнюю очередь – дать возможность реальному адресату оправдать

ожидания вождя, дорасти до имплицированного идеализированного адресата.

Итак, адресат, имплицируемый политиком, должен быть

адекватен реальному адресату. Однако как устанавливается такая адекватность – вопрос открытый.

в начало статьи << >> в начало

5.

ПАРАМЕТРЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Главная задача политологической филологии – исследование факторов, сказывающихся на интерпретации

политического дискурса.

в начало статьи << >> в начало

5.1.

Оценочность и агрессивность политического дискурса

Поскольку термины политический и моральный обладают

оценочностью[7], в

лингвистическом исследовании всегда фигурируют соображения внелингвистические[8].

Так, когда пытаются охарактеризовать особенности

«тоталитаристского» дискурса, неизбежно вводят в описание этические термины,

например, по X. Медеру (цит. по [Martinez Albertos 1987, 78]):

–

«ораторство»: доминирует

декламаторский стиль воззвания,

–

пропагандистский

триумфализм,

–

идеологизация всего, о

чем говорится, расширительное употребление понятий, в ущерб логике,

–

преувеличенная

абстракция и наукообразие,

–

повышенная критичность и

«пламенность»,

–

лозунговость,

пристрастие к заклинаниям,

–

агитаторский задор,

–

превалирование

«Сверх-Я»,

–

формализм партийности,

–

претензия на абсолютную

истину.

Эти свойства проявляют полемичность, вообще присущую

политическому дискурсу и отличающую его от других видов речи. Эта полемичность

сказывается, например, на выборе слов [J. Garcia Santos 1987, 91] и представляет собой перенесение военных действий с поля боя

на театральные подмостки. Такая сублимация агрессивности заложена (по мнению

некоторых социальных психологов) в человеческой природе. Итак, полемичность

политической речи – своеобразная театрализованная агрессия. Направлена

полемичность на внушение отрицательного отношения к политическим противникам

говорящего, на навязывание (в качестве наиболее естественных и бесспорных) иных

ценностей и оценок. Вот почему термины, оцениваемые позитивно сторонниками

одних взглядов, воспринимаются негативно, порой даже как прямое оскорбление, другими

(ср. коммунизм, фашизм, демократия)[9].

Этим же объясняется и своеобразная «политическая

диглоссия» [Wierzbicka 1995, 190]

тоталитарного общества, когда имеются как бы два разных языка – язык официальной пропаганды и обычный. Термины одного

языка в рамках другого употреблялись разве что с полярно противоположной

оценкой или изгонялись из узуса вообще. Например, про пьяного грязно одетого

человека в Москве можно было услышать: «Во, поперся гегемон». Говоря в

другом, «аполитичном» регистре, мы переходим из атмосферы агрессивности в

нормальную, неконфронтирующую, ср.: «Во, наклюкался». Выявить оценки,

явно или скрыто поданные в политическом дискурсе, можно, анализируя, например,

следующие группы высказываний (ср. [Schrotta,

Visotschnig 1982, 126]):

–

констатации и

предписания действовать,

–

скрытые высказывания,

подаваемые в виде вопросов,

–

ответы на избранные

вопросы (установив, на какие именно вопросы данный дискурс отвечает, а какие

оставляет без ответа),

–

трактовки и описания

проблем,

–

описание решения

проблем, стоящих перед обществом: в позитивных терминах, «конструктивно» («мы

должны сделать то-то и то-то») или негативно («нам не подходит то-то и то-то»,

«так жить нельзя»),

–

формулировки идей,

автору представляющихся новаторскими,

–

высказывания, подающие

общие истины: как результат размышлений, как несомненную данность, «от бога» (God's

truth) или как

предмет для выявления причин этой данности,

–

запросы и требования к

представителям власти,

–

призывы способствовать

тому или иному решению и предложение помощи и т.п.

в начало статьи << >> в начало

5.2. Эффективность

политического дискурса

Общественное предназначение политического дискурса

состоит в том, чтобы внушить адресатам – гражданам

сообщества – необходимость «политически правильных» действий и/или

оценок. Иначе говоря, цель политического дискурса – не описать (т.е. не референция), а убедить, пробудив

в адресате намерения, дать почву для убеждения и побудить к действию [Bayley 1985, 104]. Поэтому эффективность политического

дискурса можно определить относительно этой цели.

Речь политика (за некоторыми исключениями) оперирует

символами [Rathmayr 1995, 211]. Успех ее

предопределяется тем, насколько символы созвучны массовому сознанию: политик

должен уметь затронуть нужную струну в этом сознании; высказывания политика

должны укладываться во «вселенную» мнений и оценок (т.е. во все множество

внутренних миров) его адресатов, «потребителей» политического дискурса.

Далеко не всегда такое внушение выглядит как

аргументация: пытаясь привлечь слушателей на свою сторону, не всегда прибегают

к логически связным аргументам. Иногда достаточно просто дать понять, что

позиция, в пользу которой выступает пропонент, лежит в интересах адресата.

Защищая эти интересы, можно еще воздействовать на эмоции, играть на чувстве

долга, на других моральных установках. (Впрочем, все это может так и не найти

отзыва в душе недостаточно подготовленного интерпретатора.) Еще более хитрый

ход – когда, выдвигая доводы в присутствии кого-либо, вовсе

не рассчитывают прямолинейно воздействовать на чье-либо сознание, а просто

размышляют вслух при свидетелях (тогда имплицированный адресат не совпадает со

сценическим); или, скажем, выдвигая доводы в пользу того или иного положения,

пытаются – от противного – убедить в

том, что совершенно противоположно тезису, и т.п.

Любой дискурс, не только политический, по своему

характеру направленный на внушение, учитывает систему взглядов потенциального интерпретатора с

целью модифицировать намерения, мнения и мотивировку действий аудитории. Как в

свое время отмечал А. Шопенгауэр, искусство убеждения состоит в умелом

использовании едва заметно соприкасающихся понятий человека[10].

Именно благодаря этому и совершаются переходы от одних убеждений к другим,

иногда вопреки ожиданиям самого говорящего [Schopenhauer 1819 / 73, 58].

Успех внушения

зависит, как минимум, от установок по отношению к пропоненту, к сообщению в

речи как таковому и к референтному объекту [Morik 1982, 44]. Первый вид установок характеризует степень доверчивости,

симпатии к пропоненту, а завоевание выгодных позиций в этой области зависит от

искусства говорящего и от характера реципиента (ср. патологическую доверчивость

на одном полюсе и патологическую подозрительность на другом). Изменить

установки адресата в нужную сторону можно, в частности, и удачно скомпоновав

свою речь, поместив защищаемое положение в нужное место дискурса. Только создав

у адресата ощущение добровольного приятия чужого мнения, заинтересованности,

актуальности, истинности и удовлетворенности, оратор может добиться успеха в

этом внушении [Grác 1985, 16].

Люди всегда

чего-то ожидают от речи своих собеседников, что сказывается на принятии или

отклонении внушаемых точек зрения. Речевое поведение, нарушающее нормативные

ожидания уместных видов поведения, может уменьшить эффективность воздействия

(если неожиданность неприятна для реципиента) или резко увеличить ее – когда для

адресата неожиданно происходит нечто более приятное, чем ожидается в норме.

Различаются

ситуации с пассивным восприятием, с активным

участием и с сопротивлением внушению со стороны

адресата.

При пассивном

восприятии внушения адресаты ожидают, что уровень опасений, глубина

затрагиваемых мнений и интенсивность речевого внушения будут соответствовать

норме. Лица, пользующиеся большим доверием, могут тогда обойтись и

малоинтенсивными средствами, резервируя более сильные средства только на

случай, когда нужно ускорить воздействие. Остальным же пропонентам показаны

средства только малой интенсивности. Кроме того, от мужчин обычно ожидают более

интенсивных средств, а от женщин – малоинтенсивных. Нарушения этой нормы – речевая вялость

мужчин и неадекватная грубость и прямолинейность женщин, – шокируя

аудиторию, снижают эффект воздействия. А страх, вызываемый сообщением о том,

что неприятие внушаемого тезиса приведет к опасным для адресата последствиям,

часто способствует большей восприимчивости к различным степеням интенсивности

воздействия: наибольшая восприимчивость тогда бывает к малоинтенсивным

средствам, а наименьшая – к высокоинтенсивным. Причем малоинтенсивная атака более

эффективна для преодоления сопротивления внушению, к которому прибегают после

поддерживающей, опровергающей или смешанной предподготовки.

В ситуации с активным

восприятием внушения реципиент как бы помогает убедить себя,

особенно если он надеется, что все происходит в его интересах. Наблюдается

прямое соотношение между интенсивностью используемых речевых средств в активно

осуществляемой атаке и преодолением сопротивления, являющегося результатом

поддерживающей, опровергающей или смешанной предподготовки.

Когда же адресат

активно сопротивляется внушению, имеем большое разнообразие

случаев. Если имела место предварительная обработка, «внушительность» основной

атаки обратно пропорциональна эффективности подготавливающих высказываний.

Опровергающие предварительные действия исподволь предупреждают адресата о

природе предстоящих атак. Поэтому, если атакующие высказывания не нарушают

ожиданий, созданных опровергающим предварительным действием, сопротивляемость

внушению бывает максимальной. Если же языковые свойства атакующих высказываний

нарушают ожидания, выработанные в результате «опровергательной подготовки»

(либо в позитивную, либо в негативную сторону), сопротивляемость уменьшается.

Когда адресату

предъявляют более одного довода в пользу одного и того же тезиса, оправданность

или неоправданность ожиданий при первом доводе воздействует на принятие второго

довода. Поэтому, если речевые ожидания нарушены позитивно в результате первого

довода, этот довод становится внушительным, но изменение отношения к исходной

позиции происходит только после предъявления последующих доводов,

поддерживающих все ту же позицию, направленную против сложившейся установки.

Когда же речевые ожидания в результате первого довода нарушены в отрицательную

сторону, этот довод внушительным не бывает, но зато адресат более склонен

поверить аргументам из последующей речи, аргументирующей в пользу того же

тезиса, направленного против сложившейся установки[11].

в начало статьи << >> в начало

5.3. Отстаивание точки зрения

в политическом дискурсе

Итак, политический дискурс,

чтобы быть эффективным, должен строиться в соответствии с определенными

требованиями военных действий. Выступающие обычно предполагают, что адресат

знает, к какому лагерю относится, какую роль играет, в чем эта роль состоит и – не в последнюю очередь – за какое положение

выступает («аффирмация»), против какого положения, и какой партии или какого

мнения («негация»), ср. [Grünert, Kalivoda 1983, 75]. Принадлежность к

определенной партии заставляет говорящего:

–

с

самого начала указать конкретный повод для выступления, мотив «я говорю не

потому, что мне хочется поговорить, а потому, что так надо»;

–

подчеркнуть

«репрезентативность» своего выступления, указав, от лица какой партии, фракции

или группировки высказывается данное мнение, – мотив «нас много»; поскольку коллективное действие

более зрелищно, чем отдельное выступление, часто предусматриваются

поддерживающие действия со стороны единомышленников;

–

избегать

проявления личностных мотивов и намерений, тогда подчеркивается социальная

значимость и ответственность, социальная ангажированность выступления – мотив «я представляю

интересы всего общества в целом» (ср. [Volmert 1989, 23]).

Как и действия на поле боя,

политический дискурс нацелен на уничтожение «боевой мощи» противника – вооружения (т.е. мнений и

аргументов) и личного состава (дискредитация личности оппонента).

Одним из средств уничтожения

в политических дебатах является высмеивание. Смех вообще, по мнению, многих

теоретиков (например, А. Бергсона), проявляет неосознанное желание унизить

противника, а тем самым откорректировать его поведение. Такая направленность

осознанно эксплуатировалась в политических дебатах еще со времен Римской

империи. Об этом свидетельствуют обличительные речи Цицерона, в которых

высмеиваются даже интимные характеристики противника, вообще говоря, не имеющие

прямого отношения к политике. По [Corbeill 1996, 4], оратор «входит в

сговор» со слушателем, стремясь исключить из игры своего политического

оппонента как не заслуживающего никакого положительного внимания. Много

поучительных примеров такого способа уничтожить противника находим мы у В.И.

Ленина.

Поскольку высмеивание

находится на грани этически допустимого, можно предположить, что в наибольшей

степени оскорбительный юмор воспринимается обществом как уместный только в

самый критический период; а в «нормальные» периоды такой жанр вряд ли допустим.

В более же мягкой форме

исключают противника из игры, когда говорят не о личности (аргументируя ad hominem), a об ошибочных взглядах, «антинаучных» или несостоятельных. Так,

во времена СССР говорили о «патологическом антикоммунизме», «научной

несостоятельности», «фальсификации фактов», «игнорировании исторических

процессов» и т.п., см. [Bruchis 1988, 309]).

Еще мягче выражались, когда говорили: «товарищ не

понял» (скажем, недооценил преимущества социализма перед капитализмом и т.п.) – своеобразно смягченная оценка не очень высокого

интеллекта противника. В академическом, не политическом дискурсе чаще в таких

случаях говорят: нечто у данного автора «непонятно» или «непонятно, что некто

хотел сказать»; в этом саркастичном обороте вину как бы берет на себя

интерпретатор. Еще больший эвфемизм граничит с искренностью – когда говорят: «Я действительно не понимаю...»

Отстранив, таким образом,

оппонента от равноправного участия в обсуждении вопросов, оратор остается один

на один со слушателем; при определенных режимах свободный обмен мнениями не

предполагается, и политический дискурс не нацелен на диалог, см. [Morawski 1988,

11].

] ] ]

Итак, понимание

политического дискурса предполагает знание языковых приемов, фона, ожиданий

автора и аудитории, скрытых мотивов, сюжетных схем и излюбленных логических

переходов, бытующих в конкретную эпоху. Исследованием этих аспектов дискурса и

занимается политологическое литературоведение.

в начало статьи << >> в начало

Винокур Г.О. 1941 – О задачах истории языка //

Уч. зап. Московского гор. пед. ин-та, каф. русского языка. М., 1941. Т. 5. Вып.

1 (или в кн.: Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.

С. 207–226.)

Волошинов В.H. I929 – Марксизм и философия языка:

Основные проблемы социологического метода в науке о языке. Л., 1929.

Гловинская М.Б. 1989 – Семантика, прагматика и

стилистика видовременных форм // Грамматические исследования:

Функционально-стилистический аспект: Суперсегментная фонетика; Морфологическая

семантика. М., 1989. С. 74–146.

Ильин М.В. 1997 – Слова и смыслы: Опыт

описания ключевых политических понятий. М., 1997.

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.

1992/97 – Толковый словарь русского

языка. 4-е изд., доп. М., 1997.

Ast F. 1808 – Grundriss der Philologie. Landshut, 1808.

Badaloni N. 1984 – Politica, persuasione, decisione

// Linguaggio, persuasione, verità. Padova, 1984. P. 3–18.

Bayley P. 1985 – Live oratory in the

television age: The language of formal speeches // G.

Ragazzini, D.R.B.P. Miller eds. Campaign language: Language,

image, myth in the U. S. presidential elections

1984. Bologna, 1985. P. 77–174.

Bell V. 1995 – Negotiation in the workplace: The view from a political linguist // A.

Firth ed. The discourse of negotiation: Studies of language in the workplace.

Oxford etc., 1995. P. 41–58.

Booth W.С. 1961 – The rhetoric of

fiction. Chicago, 1961.

Bruchis M. 1988 –

The USSR: Language and realities: Nations, leaders, and scholars. New York,

1988.

Corbeill A. 1996 – Controlling laughter: Political humor in the late Roman republic. Princeton; New Jersey, 1996.

Coseriu E. 1987 – Lenguaje y polltica

// M. Alvar

ed. El lenguaje

politico. Madrid, 1987. P. 9–31.

Culler J. 1975 – Structuralist poetics: Structuralism, linguistics and the study of

literature. London, 1975.

Duel D. 1982 – Silent and non-silent pauses in three speech styles // Language and

Society. 1982. Vol. 25. №1. P. 11–28.

Eco U. 1979 – The role of the reader: Explorations in the semiotics of texts.

Bloomington; London, 1979.

Finke P. 1984 – Konstruktive Selbstthematisierung: Eine metatheoretische Studie zur Linguistik und

Literaturwissenschaft // Analytische Literaturwissenschaft. Braunschweig;

Wiesbaden, 1984. S. 9–40.

Garcia Santos J. F. 1987 – El lenguaje politico: En la Secunda Republica y en la Demo-cracia // M. AJvar ed. El lenguaje politico. Madrid, 1987. P. 89–122.

GrácJ. 1985 – Persuazia: Oplyvkovanie cloveka cïovekom. Brno, 1985.

Grünert H., Kalivoda G. 1983 – Politisches Sprechen als oppositiver Diskurs: Analyse rhetorisch-argumentativer

Strukturen

im parlamentarischen Sprachgebrauch // E. W. Hess-Lüttich ed. Textproduktion und

Textrezeption. Tübingen, 1983. S. 73–79.

Guilhaumou J. 1989 – La langue

politique et la révolution française: De

l'événement à la raison linguistique. Paris, 1989.

Hirsch E. D. Jr. 1967 – Validity in interpretation. New Haven; London, 1967.

Iser W. 1978 – The implied reader. Baltimore; London, 1978.

Januschek F. ed. 1985 – Politische Sprachwissenschaft: Zur Analyse von Sprache als kultureller

Praxis. Opladen, 1985.

Martinei Albertos J.-L. 1987 – El lenguaje de los polfticos como vicio de la lengua periodlstica//M. Alvar ed. El lenguaje politico. Madrid, 1987. P. 71-87.

Miles L. 1995 — Preface // Schaffner C, Wenden A.

L., eds. Language and peace. Alder-shot etc., 1995. P. IX–Х.

Morawski L. 1988 – Argumentacje, racjonalność prawa i postępowanie dowodowe. Toruń, 1988.

Morik K. 1982 – Überzeugungssysteme der Künstlichen Intelligenz: Validierung vor

dem Hintergrund linguistischer Theorien über implizite Äusserungen.

Tübingen, 1982.

Pocock J. 1987 – The concept of a language and the métier d'historien: Some considerations

on practice // A. Pagden ed. The languages of political theory in early –

modern Europe. Cambridge etc., 1987. P. 19–38.

Ralhmayr R. 1995 – Neue Elemente im russischen politischen Diskurs seit Gorbatschow // R. Wodak, F. P. Kirsch

eds. Totalitäre Sprache – langue de bois –

language of dictatorship. Wien, 1995. S. 195–214.

Schopenhauer A. 1819/73 –

Die Welt als

Wille und Vorstellung: l. Bd. Vier Bücher, nebst einem Anhange, der die Kritik

der Kantischen Philosophie enthalt. 4. Aufl // A. Schopenhauer's sämtliche Werke / Hrsgn. v. Julius

Frauenstadt. 2. Aufl:

Neue Ausgabe. Bd. 2. Leipzig,

1891.

Schrotta S., VLsotschnig

E. 1982 – Neue Wege zur Verständigung: Der machtfreie

Raum. Wien; Hamburg, 1982.

Spitzer L. 1928 – Stilstudien: H. Stilsprachen. München, 1928.

Todorov T. 1991 – Les morales de l'historique. Paris, 1991.

Volmert J. 1989 –

Politikrede

als kommunikatives Handlungsspiel: Ein integriertes Modell zur

semantisch-pragmatischen Beschreibung öffentlicher Rede. München, 1989.

Wierzbicka A. 1995 – Dictionaries and ideologies: Three examples from Eastern Europe // B.B.

Kachru, H. Kahane eds. Cultures, ideologies, and the dictionary: Studies in

honor of Ladislav Zgusta. Tübingen, 1995.

P. 181–195.

в начало статьи << >> в начало

1.

Чем

отличается текст от дискурса?

2.

Сформулируйте

главное положение интерпретационизма. Чем интерпретационизм отличается от

других подходов к значению текста?

3.

Какие

дисциплины изучают политологический дискурс?

4.

Каковы

задачи политологической филологии, политологического литературоведения и

политологической лингвистики?

5.

Что

такое интерпретация текста?

6.

Чем

интерпретация отличается от понимания?

7.

Чем

реальный адресат отличается от имплицированного?

8.

Назовите

наиболее типичные характеристики тоталитаристского дискурса.

9.

В

чем сходство между полемикой и агрессией? Чем они различаются?

10.

Какие

типы высказываний в первую очередь позволяют выявить оценки, скрытые в дискурсе?

11.

Как

политики добиваются эффективности своей речи?

12.

Каковы

стратегии политического внушения при пассивном восприятии дискурса?

13.

Каковы

стратегии политического внушения при активном восприятии дискурса?

14.

Чем

выступление «от лица партии» отличается от дискурса, обладающего исключительно

личностной мотивацией?

15. Как отстранить противника от равноправного участия в политической – или любой другой – дискуссии?

в начало статьи << >> в начало

ПОЛИТИЧЕСКАЯ

МЕТАФОРИКА ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА: ВОЗМОЖНОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

2.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕТАФОРЫ КАК ПОКАЗАТЕЛИ КРИЗИСА 17 АВГУСТА 1998 г.

Лингвистический

мониторинг политического дискурса предполагает постоянный анализ текстов

средств массовой коммуникации для выявления состояния общественного сознания,

изучения его динамики, когнитивного моделирования мышления политических

субъектов (как отдельных политиков, так и целых партий и общественных

движений). Политические метафоры оказались очень удобным объектом

лингвистического мониторинга из-за своего уникального статуса – близости к

сфере мышления и сознания. В ряде работ было показано, что характер

использования политиком (шире – любым политическим субъектом) тех или иных метафорических моделей

указывает на способ политического мышления и в определенной степени может

использоваться в прогнозировании процессов принятия решений [Баранов, Казакевич

1991]. Кроме того, высказывались гипотезы о связи метафор с кризисным

состоянием сознания, с проблемной ситуацией и с поиском решений проблемы. На

это прямо указывает когнитивная теория метафоры, согласно которой,

метафорическое осмысление действительности позволяет сформировать множество

альтернатив разрешения проблемной ситуации. Лапидарно эту идею можно было бы

пояснить так. В начале перестройки в публицистике и речах политиков различного

калибра широко использовался такой прием построения статьи или выступления,

который позволял сравнивать начавшиеся преобразования в СССР как движение

корабля по морю, как полет самолета в воздухе (типа Самолет взлетел, но не

знает, куда сесть/где посадочная площадка), с перестройкой строения (дома,

сарая – Дядя Миша

перестраивал сарай и пр.) и т.п. Понятно, что при интерпретации процесса

перестройки как ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА в сферу внимания попадают такие

следствия из метафоры: выбор курса/направления движения, скорость передвижения,

состав команды корабля, летчики самолета. При этом выводится из рассмотрения

возможность изменения самого транспортного средства, его модификации. Следствия

последнего типа, наоборот, характерны для метафоры перестройки как СТРОЕНИЯ.

Иными словами, выбор метафорической модели навязывает, формирует набор

альтернатив разрешения проблемной ситуации.

Во вводной

статье к «Словарю русских политических метафор» отмечается, что в период

перестройки метафоричность политического дискурса существенно возросла и

снизилась в постперестроечный период, однако никаких количественных данных не

приводится [Баранов, Караулов 1994]. Между тем высказанная гипотеза, вполне

правдоподобная с точки зрения когнитивной теории метафоры, требует практической

проверки. Именно это и было задачей эксперимента, который описывается ниже.

в начало статьи << >> в начало

2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ

МЕТАФОРЫ КАК ПОКАЗАТЕЛИ КРИЗИСА 17 АВГУСТА 1998 г.

Кризис 17

августа 1998 года оказал крайне отрицательное влияние как на политическое и

экономическое состояние России, так и на общественное сознание. Естественно

предположить, что если метафоры являются показателями кризисности состояния

общественного сознания, то следы этого должны прослеживаться в пиках частоты

употребления метафор в текстах средств массовой информации. Для проверки данной

гипотезы был проведен лингво-статистический эксперимент. В качестве источника данных

для эксперимента была привлечена российская пресса за период с июня по сентябрь

1998 г. Спектр привлекаемых изданий был довольно широк – от крайне левых

до либеральных: «Правда» (издание левой ориентации), «Завтра» (крайне левый

еженедельник националистического толка), «Известия» (центристское издание),

«Сегодня», еженедельники «Итоги», «Эксперт» и «Коммерсант-Власть». Отбор

материала был ограничен аналитическими статьями, а также крупными и средними

статьями обзорного характера. Привлекались и интервью с известными российскими

политическими деятелями. Все анализируемые статьи относились исключительно к

внутренней политике. Общий объем выборки составил порядка 750000 словоупотреблений.

В эксперименте подсчитывалась относительная частота употребления метафор и параметр креативности (С), определявшейся по следующей формуле:

|

C = |

1w + 1,5n + 3s |

|

|

t |

|

|

где w – количество стертых метафор, которые реализуют

стандартные метафорические переносы значения; n –

обычные конвенциональные метафоры, не фиксированные как словарные значения; s – новые, креативные метафоры; t – общее

количество метафор. Относительная частота метафоры в тексте определялась как

общее количество метафор в статье, деленное на количество слов во всей статье,

т.е. F =

t/Q, где t – общее количество метафор в статье, Q – общее количество слов в статье.

Оба показателя

сначала подсчитывались для каждой статьи, а потом считалось среднее

арифметическое за каждую неделю, т.е. для каждого номера еженедельных изданий и

общий недельный показатель для газет. Подсчет соответствующих показателей для

каждого номера газет не имеет смысла, так как распределение в них аналитических

материалов крайне неравномерно.

Из формулы видно, что стертым метафорам при подсчете

приписывался коэффициент 1, обычные конвенциональные метафоры получали

коэффициент 1,5, абсолютно новые, креативные метафоры – 3.

в начало статьи << >> в начало

Все выбранные издания были последовательно

проанализированы по описанной методике, и была определена динамика изменения

параметров F

(относительная частота использования

метафор) и С (параметр креативности). В качестве примера приведем динамику

выбранных параметров для газеты «Правда», а затем суммирующий график по всем

анализировавшимся изданиям[12].

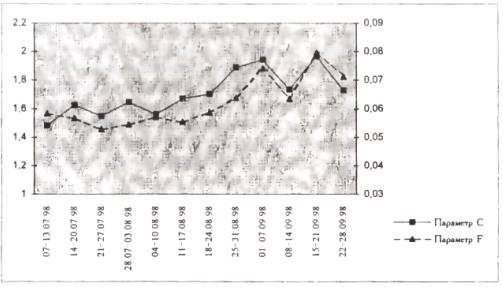

Таблица 1. Параметры С и F в

газете «Правда»

|

Дата |

Параметр С |

Параметр F |

|

07–13.07.98 |

1,4849 |

0,0585 |

|

14–20.07.98 |

1,6282 |

0,0568 |

|

21–27.07.98 |

1,5473 |

0,053 |

|

28.07–03.08.98 |

1,6428 |

0,0545 |

|

04–10.08.98 |

1,5585 |

0,057 |

|

11–17.08.98 |

1,6702 |

0,0555 |

|

18–24.08.98 |

1,7012 |

0,0587 |

|

25–31.08.98 |

1,8886 |

0,0638 |

|

01–07.09.98 |

1,9438 |

0,0741 |

|

08–14.09.98 |

1,7383 |

0,0634 |

|

15-21.09.98 |

1,966 |

0,0798 |

|

22–28.09.98 |

1,7305 |

0,0713 |

На графике изменения значений параметров выглядят

следующим образом.

Динамика параметров С и F в

газете «Правда»

Поскольку значения выбранных параметров существенно

различаются по размерности: они изменяются в совершенно разных числовых

промежутках (креативность в пределах от 1,4849 до 1,966, а относительная

частота в пределах от 0,053 до 0,0798), то выбран способ графического

представления с тремя осями (он используется и в дальнейшем). На левой оси

помещаются значения параметра С, на правой – параметра F, a нижняя ось отведена временным значениям. Масштабы

представления параметров C и F уравновешены, что позволяет легко производить

сравнительный анализ их динамики, выводя за пределы обсуждения абсолютные

величины их значений – для данного исследования это

несущественно.

Легко видеть, что как креативность, так и

относительная частота употребления метафор возрастают, начиная с 17 августа,

достигают пика к 15–21 сентября, а затем начинается

постепенное снижение обоих параметров. До периода кризиса значения параметров C и F изменяются в

относительно небольших пределах. Не вполне ясны причины некоторого падения

значений 8–14 сентября. В любом случае это не меняет общей

картины: снижение в графике не достигает докризисного уровня.

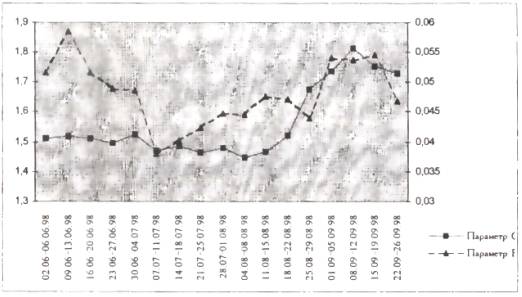

Для обобщения результатов статистического анализа

прессы естественно рассмотреть усредненные значения параметров C и F. Для всех

исследовавшихся источников это сделать невозможно, поскольку газета «Правда»

выходила в летний период времени крайне нерегулярно. Из-за летних отпусков

дважды не вышел еженедельник «Эксперт». Остальные пять изданий – «Известия», «Завтра», «Коммерсант-Власть», «Итоги»,

«Сегодня» – сопоставимы по срокам, что позволяет вычислить для

них средние значения параметров C и F.

На общем графике прослеживаются интересные тенденции

использования метафор в политическом дискурсе, которые по отдельным изданиям не

всегда видны. Первый очевидный вывод заключается в том, что параметр

креативности существенно возрастает в момент кризиса 17 августа. Рост параметра

креативности идет даже с некоторым опережением – уже в

начале месяца (с точки замера 4–8 августа) кривая на графике

постепенно идет вверх, а с точки замера 18–22 августа

дает резкое возрастание до 8–12 сентября. Не исключено – это требует дополнительных подтверждений – что рост значений параметра креативности всегда

опережает наступление политико-экономического кризиса. Иными словами, общество

в определенном смысле предчувствует кризис и готовится к его разрешению уже

заранее. В этом случае активность использования метафор оказывается не только

показателем кризиса, но и инструментом его прогнозирования, предсказания, хотя

и предсказания краткосрочного.

Усредненные параметры С и F по

пяти изданиям

В существенно меньшей степени параметр креативности

реагировал на кризис конца мая, предшествовавший августовскому. Некоторое

повышение значений в начале июня есть, но оно незначительно. Совершенно

по-иному реагирует на августовский кризис параметр относительной частоты. Он

существенно возрастает в начале июня и падает лишь к началу июля (точка замера

7–11 июля), начиная затем постепенный рост. Интересно,

что на кризис 17 августа параметр F реагирует меньше,

чем на майский кризис, который по своим масштабам несопоставим с августовским.

Параметр F растет начиная с 7–11 июля, а в

собственно кризисную неделю августа значения параметра даже несколько уменьшаются.

Более того, в конце августа наблюдается неожиданный провал значений параметра

частоты, который, правда, сразу сменяется повышением значений до середины

сентября.

Представляется, однако, что параметры частоты и

креативности взаимосвязаны, хотя эта зависимость носит более сложный характер,

чем простая корреляция по возрастанию/уменьшению значений. Можно считать

установленным факт усиления относительной частоты использования метафор в

начале июня, сразу после майского кризиса. Содержательно увеличение частоты

использования метафор в политическом дискурсе при отсутствии явного возрастания

параметра креативности следует интерпретировать как более активное, чем обычно,

использование стертых и конвенциональных метафор, при том что количество

собственно новых метафор не растет. Иными словами, кризис есть, но он

незначителен; он ограничен по времени, по силе своего воздействия на общество,

на общественное сознание. Возможно, что его можно разрешить обычными

средствами, уже хорошо известными в данном социуме – отсюда и активность в использовании стертых и

конвенциональных метафор. Если исходить из предположения, что рост

относительной частоты использования метафор при отсутствии значительного

повышения параметра креативности указывает на существование ограниченного кризиса,

то становится понятным и рост параметра F в период с

7–11 июля по 11–15 августа: в

этот временной промежуток происходит «созревание» кризисной ситуации,

происходит «миникризис». В период значительного кризиса на первый план выходят

новые, креативные метафоры, облегчающие поиск нестандартных решений проблемной

ситуации. В этот момент вполне возможны падения значений параметра

относительной частоты, поскольку здесь уже оказывается важным не столько

количественный фактор, сколько качественный – нужны новые

идеи. Креативные метафоры и обеспечивают качественное изменение политического

дискурса в период кризиса.

в начало статьи << >> в начало

Проведенное исследование с определенностью указывает

на связь параметров креативности и относительной частоты употребления метафор в

политическом дискурсе с общественно-политическим кризисом. Гипотезу,

высказанную в рамках когнитивной теории метафоры, о том, что метафора

оказывается важным инструментом формирования множества альтернатив разрешения

проблемной ситуации, можно считать подтвержденной. Особо следует сказать о

перспективах использования параметров С и F в лингвистическом мониторинге политического дискурса. Исследование

динамики параметров креативности метафор и относительной частоты их

употребления может не только диагностировать кризис, но и делать краткосрочный

прогноз его развития. Что касается высказанной здесь гипотезы о связи параметра

относительной частоты с ограниченными по силе кризисами, то она требует

дополнительного подтверждения.

Возникает вопрос, всегда ли возрастание параметров

креативности и относительной частоты указывает на кризисную ситуацию?

Проведенное исследование не позволяет ответить на этот вопрос однозначно.

Сейчас можно говорить лишь о том, что кризис влечет активизацию политических

метафор в дискурсе. Обратное утверждение об обязательности связи возрастания

параметров С и F с кризисом требует дополнительных

исследований на весьма значительном временном интервале.

в начало статьи << >> в начало

Баранов А.Н., Казакевич Е.Г. Парламентские дебаты:

традиции и новации. Советский политический язык. М., 1991.

Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Словарь русских политических

метафор. М., 1994.

в начало статьи << >> в начало

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В

ТЕКСТАХ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

ПОНЯТИЕ

ДИСКУРСА И ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Политический дискурс и национальный

миф

Когнитивная база и прецедентные

феномены

Прецедентные феномены в текстах

политического дискурса

ПОНЯТИЕ

ДИСКУРСА И ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Сознание (и, прежде всего языковой уровень сознания) реализует и выявляет себя в дискурсе [Базылев 97, 7]. В современной гуманитарной науке термин «дискурс» понимается весьма неоднозначно (обзор существующих подходов см., например, в [Менджерицкая], [Красных 98, 190 и след.]). Мы присоединяемся к мнению тех ученых, которые рассматривают дискурс как «сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели адресата)» [Караулов, Петров, 8]. При таком понимании дискурс обязательно включает в себя «сложную систему иерархии знаний» [Караулов, Петров, 8], выступает как одновременно социальный, идеологический и лингвистический феномен, представляет собой «языковое использование как часть социальных отношений и процессов» [Менджерицкая, 132–133].

Мы придерживаемся именно

подобного понимания дискурса и в его толковании опираемся на определение Т. ван

Дейка: «Дискурс, в широком смысле слова, является сложным единством языковой

формы, значения и действия, которое могло бы быть наилучшим образом

охарактеризовано с помощью понятия коммуникативного события или

коммуникативного акта. Дискурс <...> не ограничивается рамками текста или

самого диалога. Анализ разговора с особой очевидностью подтверждает это:

говорящий и слушающий, их личностные и социальные характеристики, другие

аспекты социальной ситуации, несомненно, относятся к данному событию» [Дейк, 121–122].

Основная проблема политики – власть. Следовательно,

политический дискурс (ПД) отражает борьбу различных сил за обладание властью.

Это определяет особенности коммуникативных действий в рамках ПД. В основе

коммуникативных актов ПД –

стремление воздействовать на собеседника, этим определяется их эксплицированная

или имплицитная суггестивность, явно доминирующей над информативностью. Любое

общение представляет собой диалог (M.M. Бахтин), но в данном случае

мы имеем дело с диалогом, в котором доминирует один из собеседников. Диалог

происходит по схеме «вождь –

толпа», причем вождь может быть и коллективным (например: газета, телевизионный канал и т.п.). В подобном диалоге эффективной

оказывается апелляция не к ratio, не к

некоторым логически безупречным доказательствам, а к эмоциям. Это ведет к тому,

что тексты ПД отличаются экспрессивностью и образностью, проявляющимися, в

частности, в сведении абстрактных понятий и логических построений к конкретным

ментальным «картинкам», призванным вызывать прогнозируемые «вождем» эмоции

(подробнее об этом мы скажем чуть ниже).

ПД конфликтен, агонален, в нем постоянно происходит

борьба за номинации, ср.: соратник и сообщник, партизан и боевик,

борец за свободу и террорист и т.д. Данные пары номинаций,

приведенные нами для иллюстрации, наглядно показывают, что в каждом случае

имеется в виду один денотат, но коннотации оказываются полярными, а приведенные

имена отличаются в соответствующих контекстах ярко выраженной аксиологичностью.

Борьба за номинации оказывается борьбой за фундаментальные групповые ценности

(Ю.А. Сорокин). Таким образом, к числу особенностей ПД мы можем отнести

превалирование коннотативности над денотативностью и аксиологичностью.

Необходимо обратить внимание, что оценки при этом отличаются ярко выраженной

полярностью, строятся на бинарных оппозициях, исключающих какую-либо

градуальность: добро – зло, враг – друг, черное – белое и др.

Позволю себе привести пример, заимствованный, правда, не из политического, а из

бытового дискурса. Мне довелось присутствовать при диалоге дамы предпенсионного

возраста и сорокалетнего мужчины. На ее реплику: «Вы же еще молодой», он

возразил, что все-таки вряд ли его столь однозначно можно причислить к молодому

поколению; на это последовал ответ: «А разве вы старый?!» В подобном мире

существуют только полярные точки шкалы, какие-либо промежуточные состояния

исключаются.

ПД оказывается в весьма своеобразных отношениях с

социальной действительностью. В нем она мультиплицируется и виртуализируется,

при этом виртуальных миров оказывается несколько: в одном из них правительство

проводит демократические реформы и создает правовое государство, в другом – разрушает отечественную экономику и превращает страну

в сырьевой придаток Запада и т.д. и т.п.

Важной особенностью диалога в рамках ПД является то,

что он, за исключением редких случаев (например, выступление на митинге),

является дистантным, т.е. сам коммуникативный акт и сигнал о его успехе или

неудаче могут быть достаточно удалены друг от друга во времени.

Высказывание, принадлежащее ПД, оказывается

направленным не к личности, а к массам. И политик, и толкующие его действия

ориентируются не на создание нового, а на следование уже известным образцам и,

соответственно, на угадывание этих «образцов» в тех или иных поступках

(вербальных и невербальных). Это диктует необходимость максимальной

стереотипизации содержания высказывания. Стереотипное содержание требует

стандартизированной формы. Стандартизация высказываний ведет к стандартизации

дискурса, в который они включены, и речевого поведения в целом. Наиболее

удобной формой подобной стандартизации является ритуал, сводящий все

многообразие речевого поведения к ограниченному набору типовых ситуаций. Для

коммуникации в подобных условиях важными оказываются указывающие на стандартную

форму вербальные сигналы, при получении которых в сознании реципиента сразу

актуализируется стереотипная картинка, связанная со стереотипным содержанием.

Ритуальные высказывания оказываются лингвистически неинформативными.

Информативным является не столько содержание высказывания, сколько факт места и

роли в ритуале адресанта и адресата, при этом почти на нет сводится личностное

поведение коммуникантов, их личностный выбор. Яркой иллюстрацией сказанного

служит, допустим, речевое поведение депутатов Государственной Думы при

утверждении премьер-министра. Ораторы, по правилам игры обязанные убедить в

чем-либо слушателей, на самом деле вовсе не стремились к этой цели, так как

результат совершавшегося ритуала был известен всем участникам и зрителям

задолго до его начала (как и бывает всегда при исполнении ритуала). Не откажем

себе в удовольствии привести еще один пример, обратившись к известному

стихотворению А. Галича «О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту

мира», в котором рассказывается, как рабочий-передовик, зачитывая с пафосом

текст, переданный ему работником обкома, произносит следующие слова:

– Израильская, – говорю, – военщина

Известна всему свету!

Как мать, – говорю, – и как женщина

Требую их к ответу!

Клим Петрович с ужасом понимает, что «пижон-порученец

перепутал в суматохе бумажки». Однако никто из слушателей даже не замечает

этого:

И не знаю – продолжать

или кончить,

В зале вроде ни смешочков, ни вою...

Первый тоже, вижу, рожи не корчит,

А кивает мне своей головою!

В последнем

примере мы, конечно, имеем дело с литературным произведением, в котором

отмеченная особенность речевого поведения подвергается сатирическому

заострению, гиперболизации, но для нас важно указание автора стихотворения на

то, что для данного речевого жанра в такой типовой ситуации практически

неактуальным оказывается содержание речи, важным является лишь ее «общее

направление», выражаемое с помощью мелодического контура (достаточно жестко

заданного) и некоторых слов-сигналов.

Для ритуальных

речевых актов характерно следующее:

–

фиксированность формы и

«стертость» содержания, т.е. существует лишь форма знака и результат, который

должен получиться при осуществлении определенных операций с этим знаком;

–

обязательная

последовательность жестко определенных действий, исключающая для участников

ритуала свободу выбора;

–

смысл высказываний,

входящих в ритуальный речевой акт, как и смысл действий некоторого ритуала, не

может быть выведен из значений высказываний (действий).

–

лингво-культурное

сообщество санкционирует применение ритуалов, препятствует их нарушению,

стремится максимально расширить сферу их действия, ограничить свободу маневра

индивида в культурном пространстве.

в начало статьи << >> в начало

Политический дискурс и

национальный миф

Такие отмеченные выше особенности ПД, как

суггестивность, «виртуальность», ритуализация, образность определяют его

неразрывную связь с национальным мифом. Остановимся на этом вопросе чуть

подробнее.

Т.В. Цивьян, говоря о модели мира, т.е. «сокращенном и

упрощенном отображении всей суммы представлений о мире в данной традиции,

взятом в их системном и операционном аспекте» [Цивьян, 5], подчеркивает, что

она принципиально ориентирована «на мифологический прецедент, когда

действительному историческому событию подыскивается прототип из мифологического

прошлого» [Цивьян, 19][13].

Различные исследователи мифа указывали, что одной из

главных его функций является структурирование принятой в обществе парадигмы

культурного поведения. Ограничимся лишь двумя авторитетными свидетельствами.

«Мифологический символ функционирует таким образом, чтобы личное и социальное

поведение человека и мировоззрение (аксиологически ориентированная модель мира)

взаимно поддерживали друг друга в рамках единой системы. Миф объясняет и

санкционирует существующий космический порядок в том его понимании, которое

свойственно данной культуре, миф так объясняет человеку его самого и окружающий

мир, чтобы поддерживать этот порядок...» [Мелетинский, 169–170]. «Так как миф рассказывает о деяниях

сверхъестественных существ и о проявлении их могущества, он становится моделью

для подражания при любом сколько-нибудь значительном проявлении человеческой

активности <...>. Функция мифа – давать

модели и, таким образом, придавать значимость миру и человеческому

существованию» [Элиаде, 147].

Оговоримся сразу,

что мы рассматриваем лишь один из аспектов такого сложного явления, как миф, и

не ставим своей целью подробно исследовать различные его функции. Мы также не

претендуем на сколько-нибудь полное выявление общего и различного между

современным человеком и представителем традиционного общества. Подчеркнем лишь,

что миф, задавая определенную парадигму поведения, апеллирует к дологическому,

недискурсивному мышлению.

Миф не есть нечто давно отжившее, некая выдумка, но

представляет собой «логически, т.е. прежде всего диалектически необходимую

категорию сознания и бытия вообще» [Лосев, 25], миф «может адаптироваться к

новым социальным условиям, к новым культурным поветриям, но он не может

исчезнуть окончательно» [Элиаде, 176]. Миф обладает собственной логикой, но

логика эта совершенно отлична от научной, т.е. такой, которую принято называть

логикой в собственном смысле слова.

Различные исследователи обращали внимание и подробно

анализировали процессы мифотворчества в прошедшем столетии, литература по

данному вопросу достаточно велика; помимо процитированных А.Ф. Лосева и М.

Элиаде, сошлемся на ставшие классическими работы Э. Кассирера, Э. Фромма, Б.П.

Вышеславцева, исследовавших, в частности, мифологическую структуру таких

идеологических систем, как марксизм и нацизм, Р. Барта, С. Московичи. Этот

список легко можно продолжить, но и приведенный перечень, на наш взгляд,

наглядно свидетельствует о том, что миф вопреки утверждениям рационалистов и

провозглашенной еще Ф. Ницше «смерти богов» вовсе не ушел из нашей жизни и

продолжает играть важнейшую роль в регуляции поведения современного человека. И

это вполне закономерно, ибо «миф выступает как высшая форма системности,

доступной обыденному сознанию <...>; обыденное сознание заимствует из

мифа некоторые, пусть упрощенные и достаточно поверхностные, формы объяснения

действительности и одновременно те или иные программы деятельности, предписания

к поведению» [Автономова, 177–178][14].

По словам Э. Кассирера, «один из величайших парадоксов

XX века состоит в том, что миф, иррациональный по своей

сути, рационализировался» [Cassirer, 236].

Совместить миф и ratio (по крайней мере, на

поверхностном уровне) позволяет история. Главное отличие современного человека

от представителя традиционного сообщества состоит, вероятно, в том, что первый,

являясь homo historicus,

воспринимает себя и общество, в котором он живет, как продукт истории,

результат исторического развития. Именно к истории обращается он в поисках

ответов на волнующие его вопросы, относясь к ней как к мифу. Сегодня в истории

ищут или объяснения того, что происходит в настоящее время, или ответа на

вопрос, что нужно делать в будущем, находят в ней образцы поступков, которые

следует/не следует совершать. Вот лишь один пример мифологического восприятия

истории. Концепция евразийства в упрощенном виде сводится к необходимости

культурного и, как следствие, политического сближения России с Азией, прежде

всего с тюркскими народами. Основным аргументом при этом является то, что никакого

татаро-монгольского ига не было, а было взаимополезное и взаимообогащающее

сосуществование, симбиоз Руси и Орды[15].

Таким образом, решение вопроса о культурной и политической ориентации страны в XX веке и даже в следующих столетиях зависит от того, какую

именно империю создал Чингисхан и было ли Батыево нашествие ужасом или благом

для Древней Руси. В данном случае даже у столь крупного ученого, каким является

Н.С. Трубецкой, мы наблюдаем ту рационализацию мифа, о которой говорилось выше,

сочетание научной и мифологической логики. Последняя диктует подход, при

котором деяния «героя-предка» живут и сегодня и задают модели поведения,

актуального для современности. Замена одной мифологической системы другой

требует в данном случае коренного пересмотра содержания, стоящего, в частности,

за прецедентным именем Чингисхан.

в начало статьи << >> в начало

Когнитивная база и

прецедентные феномены

Для современного человека роль, подобную роли

мифологической системы в жизни традиционного общества, играет когнитивная база

лингво-культурного сообщества. Мы называем когнитивной базой (КБ)[16]

определенным образом структурированную совокупность знаний и представлений,

которыми обладают все представители того или иного лингво-культурного

сообщества. КБ формируют не столько представления как таковые, сколько

инварианты представлений (существующих и возможных) о тех или иных феноменах,

которые хранятся там в минимизированном, редуцированном виде. Например, говоря

о Куликовской битве, мы активизируем определенный набор дифференциальных

признаков указанного события и присущих ему атрибутов. В зависимости от

различных факторов этот набор у двух произвольно взятых индивидов может

существенно различаться, но существует национальный инвариант представления о

Куликовской битве. Важной особенностью «культурных предметов», хранящихся в КБ,

является именно их общенациональный характер. Эти представления могут

существенно отличаться от тех, которые присутствуют в индивидуальном когнитивном

пространстве, но в своей коммуникативной практике мы обращаемся, прежде всего,

к первым, а не ко вторым. Поясним сказанное только одним примером. Тот или иной

человек может не считать Моцарта выдающимся музыкантом и быть уверенным в том,

что автором произведений, приписываемых Шекспиру, является кто-то другой,

однако этот же человек прекрасно поймет, что, называя какого-либо нашего

современника «новым Моцартом», мы имели в виду его музыкальную одаренность, и

не будет, обвиняя кого-либо в самозванстве и склонности к плагиату, сравнивать

его с Шекспиром.

Подчеркнем, что при вхождении того или иного

«культурного предмета» в КБ происходит его жесткая минимизация. Иными словами,

из всего многообразия диалектичных и часто весьма противоречивых характеристик

данного феномена выделяется некий весьма ограниченный набор признаков,

остальные же отбрасываются как несущественные. Тексты СМИ дают большое

количество примеров обращения именно к подобному максимально редуцированному и

минимизированному представлению. Вот лишь несколько фрагментов из газетных

текстов, в которых фигурируют имена героев классической литературы: «Нашему

обществу нужны не Обломовы, а деятельные и энергичные люди», «Поезд реформ

набрал ход, и остановить его не сможет никакая Анна Каренина», «Девушка решила

пойти по стопам Раскольникова и ограбила старушку». Обратим внимание, что

Обломов при этом оказывается только лишь лентяем, Анна Каренина – женщиной, бросившейся под поезд, а Раскольников – молодым человеком, жестоко поступившим со старушкой.

Нет смысла, вероятно, говорить, что образ каждого из этих героев значительно

сложнее представленного выше, но в текстах СМИ и ПД обращение идет прежде всего

к подобному минимизированному представлению, хранящемуся в КБ.

Именно владение знаниями и представлениями, входящими

в КБ и имеющими надличностный инвариантный характер, позволяет индивиду

ориентироваться в пространстве соответствующей культуры и действовать по ее

законам.

Состав КБ формируют прецеденты в широком смысле, под

которыми мы понимаем образцовые факты, служащие моделью для воспроизводства

сходных фактов, представленные в речи определенными вербальными сигналами,

актуализирующими стандартное содержание, которое не создается заново, но

воспроизводится. В этом широком понимании прецедентов в них включаются языковые

клише и штампы разного уровня, стереотипы, фрейм-структуры и т.п. единицы.

Прецедент в данном значении представляет собой определенный «стереотипный

образно-ассоциативный комплекс» [Телия 88, 30], значимый для определенного

социума и регулярно актуализирующийся в речи представителей этого социума.

Внутри

прецедентов в широком понимании мы выделяем особую группу прецедентов, которые

называем прецедентными феноменами. Подчеркнем, что содержание последнего

термина не исчерпывается его внутренней формой, не равно сумме значений

составляющих его слов, т.е. далеко не каждый феномен, обладающий

прецедентностью, может быть назван прецедентным феноменом в нашем понимании

термина. Основным отличием прецедентных феноменов от прецедентов иных типов является

то, что первые оказываются связанными с коллективными инвариантными

представлениями конкретных «культурных предметов», национально

детерминированными минимизированными представлениями последних (подробнее об

этом мы скажем ниже). Итак, говоря о прецедентных феноменах (ПФ), мы имеем в

виду особую группу вербальных или вербализуемых феноменов, относящихся к

национальному уровню прецедентности.